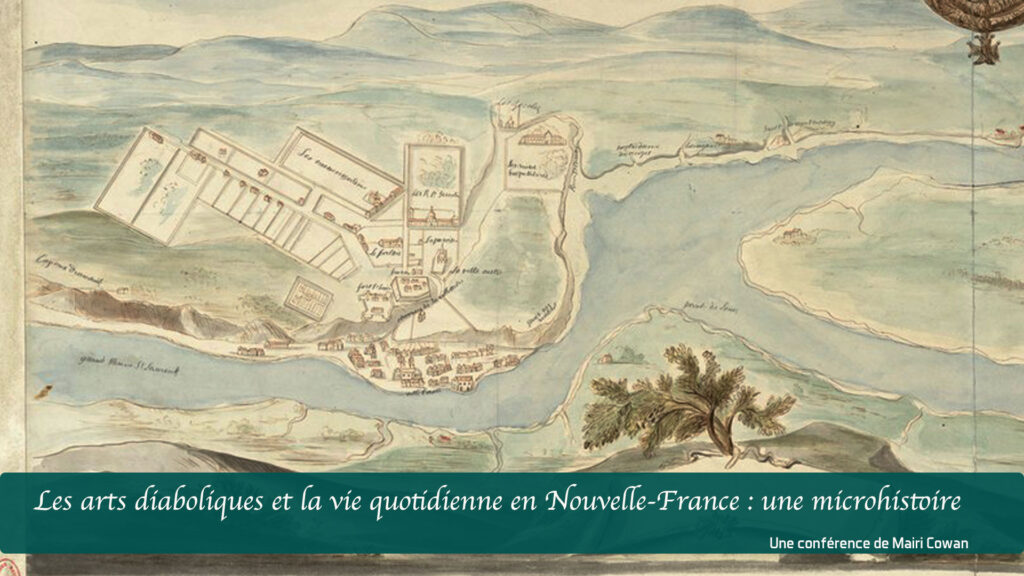

Les arts diaboliques et la vie quotidienne en Nouvelle-France : une microhistoire par Mairi Cowan. Conférence sur une possession diabolique en Nouvelle-France.

À l’automne 1660, après le départ des vaisseaux de Québec pour leur voyage transatlantique, les habitants de la petite ville commencent à s’inquiéter de la présence de forces maléfiques dans leur colonie. Ils voient dans le ciel des présages funestes. Selon une religieuse, des sorciers et magiciens sont arrivés dans le pays, dont l’un emploie les ruses de son art diabolique. Ensuite, une jeune domestique rencontre des démons sous diverses formes terrifiantes… et elle identifie un meunier comme le sorcier responsable de leur apparition.

À mesure que les rapports sur la sorcellerie et l’infestation démoniaque circulent, les colons produisent les documents qui constituent aujourd’hui des sources précieuses pour comprendre la vie quotidienne en Nouvelle-France. On y trouve des détails sur la migration, la famille, le travail, la santé, ainsi qu’une nouvelle perspective sur les angoisses d’une colonie précaire.

Une conférence présentée par la SHM en partenariat avec le musée Pointe-à-Callière.

Mairi Cowan est professeure associée au Department of Historical Studies à l’Université de Toronto Mississauga. Ses recherches portent sur l’histoire sociale et religieuse de l’Écosse et de la Nouvelle-France. Sa monographe la plus récente, The Possession of Barbe Hallay: Diabolical Arts and Daily Life in Early Canada (McGill-Queen’s University Press, 2022), est une microhistoire d’un cas d’ensorcellement et de possession démoniaque en Nouvelle-France.

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

Samedi 22 février 2025 à 14h (entrée gratuite pour les membres de la SHM, 5$ pour les non-membres)

Fiche pratique

Salle Kondiaronk, mezzanine du pavillon principal (ancienne salle polyvalente)

350, place Royale

Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5